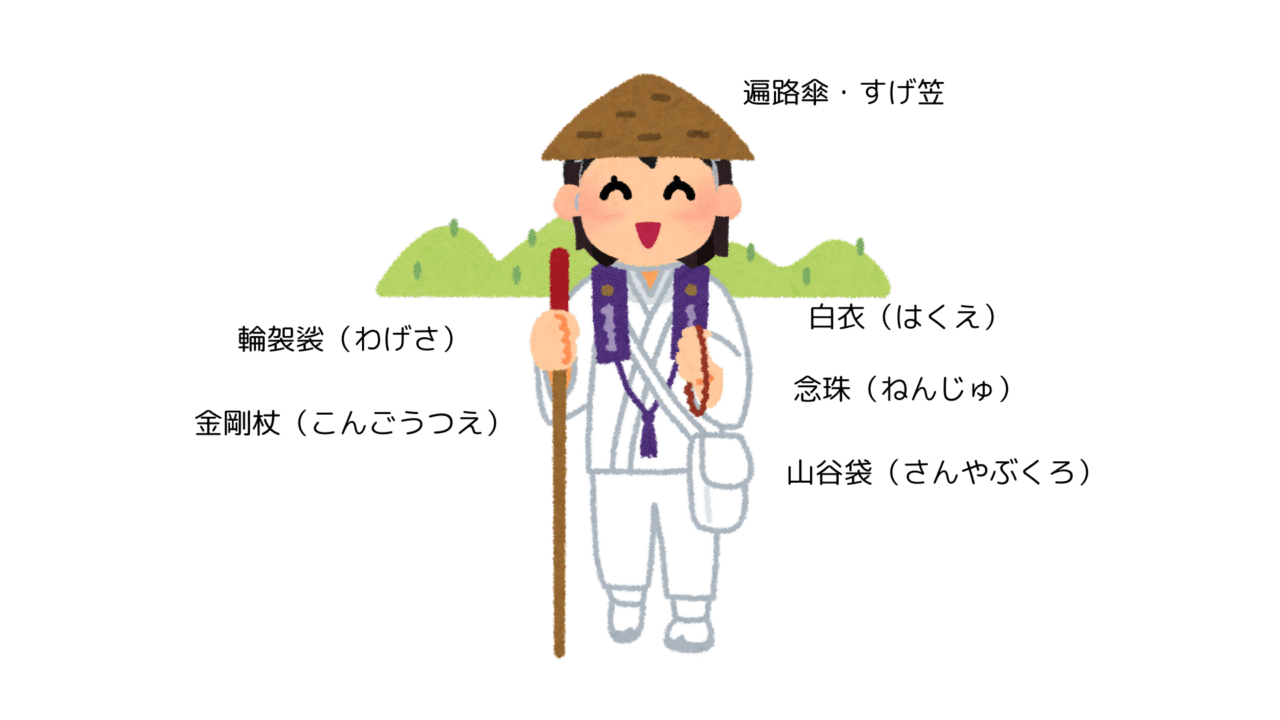

参拝で必要な装備

お遍路は基本、装いは白装束です。白いTシャツや

簡単に洋服の上から白衣、白い靴でも大丈夫なんです。

でもやっぱり気持ちが入るし

揃えて巡礼してみたいなぁ

何がいるのかまとめてみたよ、欲しいものは

リンク貼っておくので気になったら見てみてね。

★の多いものほど必要なものだよ!

一番札所でそろえる方もおられるが、

デザインは選べないんじゃよ

お遍路参拝に必要な持ち物リスト

実際に歩き始めてから『あ、これがあれば良かった!』と思うアイテムは意外と多いもの。事前に準備しておくことで、巡礼がぐっと快適になります。★印は参考までに★五つ★★★★★が必需品です。

すげ笠・遍路傘 (おすすめ度★★★)

夏の暑い日差しや、雨よけになりあると便利です。一目でお遍路さんだとわかるので、接待やコミュニケーションツールにもなります。

夏の暑い日差しや、雨よけになりあると便利です。一目でお遍路さんだとわかるので、接待やコミュニケーションツールにもなります。

帽子でも大丈夫ですが、すげ笠は自分自身の心構えや、気分もあがります。

※帽子の場合はお堂の中では脱ぐ必要がありますが、すげ笠は脱ぐ必要ありません。

すげ笠には「迷故三界城」「悟故十方空」「本来無東西」

「何処有南北」と「同行二人」とあり

「お大師様を表す梵字」が書かれています。

一般的には梵字が前になるようにかぶります。

読みは『迷うが故に三界は城、悟が故に十方は空、

本来は東西は無く、何処に南北有らん。』です。

| 「迷うが故に三界は城」 | 迷いの心があると、この世界(=三界)がまるで牢屋のように感じる。 |

|---|---|

| 「悟が故に十方は空」 | 目覚めた心で見ると、世界のどこでも自由で空っぽ(とらわれがない)。 |

| 「本来は東西は無く、何処に南北有らん」 | 本当は、東西南北といった境目は、心が作っているだけ。 |

「心が迷っていると、自分の世界がせまくて苦しく感じる。

本当のことに気づけば、どこにいても心は自由で広くなる。

東や西、南や北など無くて、心次第で世界の見え方はぜんぜん変わるもの。」という意味です。

白衣 (おすすめ度★★★)

巡礼の際に着用する白衣になります。夏用は袖なしもあります 。

。

袖道なしは冬場の上着の上から羽織るもことできます。 白衣に御朱印を受ける方は、

白衣に御朱印を受ける方は、

道中衣(着て歩くもの)と判衣(御朱印を受けるもの)の2枚調達します。

判衣は浄土へ旅立つときに

お大師様に導いて頂くための通行証と言われています。今では暑い夏にはTシャツもあります。

輪袈裟 (おすすめ度★★★★★★)

輪袈裟はお坊さんの法衣を簡略化したものでお遍路さんにとっては正装具となります。あっ た方がいいでしょう。

た方がいいでしょう。

つまりこれを首からかけるだけで正装ですという意味です。

お遍路の最中、食事の時やお手洗いの際は外すのがマナーです。

お遍路を終えた後はお寺参りで使用するのも良しとされています。

金剛杖 (おすすめ度★★★★)

車遍路の方で健脚な方なら必ずしも必要ではないですが、

金剛杖は弘法大師様の化身と言われていて必ず「同行二人」と書いてあり、弘法大師様と二人でお参りしているという意味になります

歩き遍路の方なら、険しい道中

お持ちになる方が多いです。

橋の上では杖を突かないのがルールです。

念珠 ★★★★★

念珠は心身を清浄にして仏への帰依を表します。 四国遍路は真言宗ですが宗派はそこまで気にされる必要はありません。ですが数珠は持参しましょう。ご自身が普段愛用されて持たれている数珠を持っていかれたら大丈夫です。

四国遍路は真言宗ですが宗派はそこまで気にされる必要はありません。ですが数珠は持参しましょう。ご自身が普段愛用されて持たれている数珠を持っていかれたら大丈夫です。

購入するなら108の煩悩からなる真言宗本連の数珠があるのでお勧めです

念珠は親玉を上にして必ず左手に持ちます。決して首からかけないようにしてください。

山谷袋 (おすすめ度★★)

山谷袋とは納経帳や線香・ろうそく・お賽銭・

念珠・納札の他、貴重品や財布やタオルなど個人の必要な持ち物を入れて巡拝します。

お遍路中は雨が降ることもあるので防水の山谷袋で、なおかつ、札所ではその都度本堂と太子堂で

お賽銭・納札・ろうそくなどを取り出すので、

出し入れのしやすいものを選ぶのがおススメです

ろうそく・線香 (おすすめ度★★★★★)

一回の札所で本堂と太子堂で各1本ずつロウソク2本・線香各3本ずつ

6本必要になります。すべてのお寺をお参りするには高野山を入れて

89寺分のロウソク178本線香は534本必要になります。

(数にするとビックリですが。。)取り出しやすく

100均などでいいものを見つけて運ばれるのがおススメです。

| ロウソク | 1札所で2本、88ヶ所×2(本堂1本・太子堂1本) 計176本 |

|---|---|

| お線香 | 1札所で6本、88ヶ所×6(本堂3本・太子堂3本) 計528本 |

| 高野山もお参りする | ロウソク178本・お線香534本 最低必要です |

●ロウソク立てが太いためローソクの底穴が大きいものがいいです。

チャッカマンやマッチも忘れずに。

納経帳 (おすすめ度★★★★★)

四国八十八か所霊場専用の御朱印帳を納経帳と言います。

四国八十八か所霊場専用の御朱印帳を納経帳と言います。

各札所でお経を唱えたり写経を奉納した印に

納経所で納経軸や納経帳に頂くものです。

先に記載した判衣に受ける方もいらっしゃいますし、ご自分の好きなものでいいと思います。

頂いた納経は一生のお守りで納経帳に礼拝される方もいます。納経帳はサイズやデザインはいろいろあります。ご自分の好みで大丈夫です。

私は特別な思いがあるお遍路なので大きい納経帳にしました。八十八ヶ所無地のものもあれば、墨絵のタッチで各お寺の 特徴を印刷されたものまであります。

特徴を印刷されたものまであります。

ちなみにお遍路2巡目からは、同じページに御朱印のみを押すので回を重ねるごとに真っ赤になって判読不明になってきます(笑)

また、納経を受ける際に、白黒の御影を各お寺で頂きます。それを納めるフォルダーが付いるタイプの納経帳があります。

←こんな感じで透明のファイル付き

整理しやすくて私はこのタイプを購入していてよかったです。

御影はカラーは有料ですが、白黒はその場でいただけます。

結願されたら額に飾る方、納経軸なら表装して

掛け軸にして家宝として仏事や床の間に飾られたりされています。

納札 (おすすめ度★★★★) 各札所を参拝した証として納めたり、お接待を受けた際にお礼に渡す札です。

各札所を参拝した証として納めたり、お接待を受けた際にお礼に渡す札です。

前もって巡拝年月日と住所・名前・数え年等を記入して、各寺で2枚ずつ納めます。

お遍路の回数によって1~4回目までは白、

5~7枚目は青、8~24回目までは赤、

25~49回で銀、50回~99回では

金色の札になります。

どこかのごはん屋さんで錦札を見ました!

100回以上の達人。恐るべし。

もちろん結願を100回です。

ちなみにお札も値が張ります(笑)

下世話な話ですが、四国100周、お金もかかりますね(^_^;)

持鈴 (おすすめ度★)

その他にも持鈴(じれい)と言って金剛杖と

鈴を合わせた形の法具で、魔よけとして持つ鈴が

あります。読経の際に節に合わせて使用したり

ご詠歌を奉納したりするときに使用する鈴があります。金剛杖やバックに付けて巡拝します。

巡拝ズボン (おすすめ度★)

きちんと白装束で整えたい方には巡拝ズボンがあります。

程よく伸縮するので履きやすく夏も快適です。

乾きが早いので宿で洗濯すれば翌朝には乾いています。

地図 (おすすめ度★★★★★)

車やツアーであればナビやガイドさんが案内してくれます。

スマホがあれば大概大丈夫ですが、歩き遍路や充電切れや、何で予定変更を強いられるかわからないので、地図はあった方がいいです。

→こういう見開きは見やすかったです。

「ガイドブック」や「るるぶ」でも、

ご自分の見やすいと思ったものを持参しましょう

本当にこだわりたい方には←がお高めですがおススメです。

本当にこだわりたい方には←がお高めですがおススメです。

遍路道の研究や保存に力を注いでくださっている保存協力会が制作してくれていて、

古代から続く遍路道が紹介されています。

【地図編】は地図と宿泊施設の資料集です。

宿泊施設は、宿坊、民宿、ビジネスホテルなど、宿泊施設の住所と電話番号が一覧表になっていて、詳しい位置が地図の上に表記されているので、現地で宿を探すときも安心です。一覧表には、前後の札所との距離が記されているので、日程の計画をたてるには大変便利です。 車遍路で考えてる方にはドライブ巡礼ガイドもあります。

車遍路で考えてる方にはドライブ巡礼ガイドもあります。

※宿坊に関して、コロナ以降その影響で閉業しているろころがあり、2025年8月現在は10ヶ所のみです。

行かれる際は確認してください。

※当ブログにはアフィリエイト広告を含む記事があります

準備を整えてから出発することで余裕を持って参拝できます。

あなたのお遍路が忘れられない時間になりますように(^_-)-☆