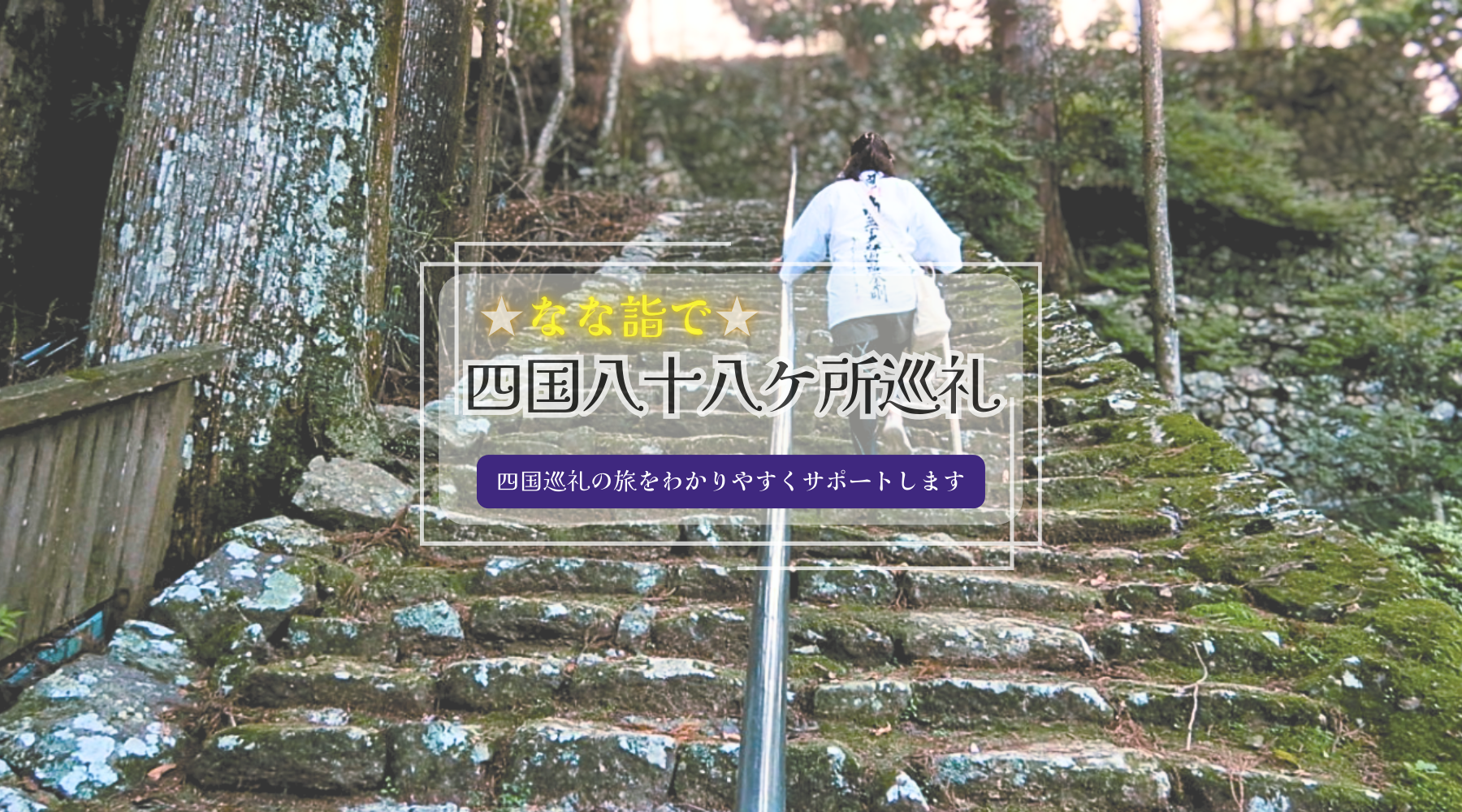

お寺での参拝手順

こんにちは!ななっぷ探検隊です(^_-)-☆

いよいよ参拝ですね。参拝の手順を覚えておくと心の準備が整い、どのお寺でも落ち着いてお参りができます。たとえ順番を忘れてしまっても、焦らず静かに合掌すれば大丈夫です。仏さまはその気持ちをきっと受け取ってくださいます。

お寺の中って、どんな風にお参りしたらいいの?

間違ったら失礼になりそうでちょっと不安💦

大丈夫よ!最初はみんなそうだよ。

でも順番を知っておけば安心してお参りできるよね。

ふむふむ。

お遍路のお参りは実は昔から決まった流れがあるんじゃ。本堂と太子堂の2か所にお参りするのが基本なんじゃよ。

へぇ~そうなのか。

じゃぁ最初はお寺のどこにいけば?

では、山門から始まる一般的な参拝の流れを、順を追って説明しようかの。仏さまに失礼のないよう心を静めて行うことが大事じゃぞ。

【初心者向け】お寺での参拝手順とマナー|四国霊場参拝手順

では一般的な参拝方法を紹介します。

① 山門にて 山門(仁王門)手前で合掌、

山門(仁王門)手前で合掌、

一礼して境内に入ります。

ここからは仏様の聖域です。

② 手水舎で手と口を清めます

・柄杓を右手に持ち左手を清める

・左手に持ち替えて右手を清める

・左手に水を取り口をゆすぐ

・柄杓を立てに持ち残った水で柄を清める。

③ 鐘楼へ(鐘打ち)

鐘は参拝前の合図ともされるので鐘が自由に撞けるお寺では

お参りの前に一度だけ撞きます。(お寺によって禁止のところもある) もしつき忘れても帰る際はつきません。

もしつき忘れても帰る際はつきません。

出る際の鐘は「出金」とされたり、死者を呼ぶ「でがね」としてよくないからです。仏さまに届けばいいので、むやみに大きく鳴らさず、つき終わりにしもくが何度も鐘に当たらないように紐を落ち着かせます。

④ 本堂でお参り

お参りは最初に本堂、そして太子堂と2か所で行います。

1 ろうそく、線香、お賽銭、納め札を納めます。

ろうそく立てがありますので1本おさめます。

この時、他の人のろうそくから点すと、他の人の業を

もらうとされているので、必ず自分で火を付けるようにします。

ろうそく台では次の人の事を考えて奥から立てていきます。

2 線香は3本まとめて立てて納めます。

線香は3本まとめて立てます

3本の意味は「現在・過去・未来」の仏様にお供えするという意味や「仏・法・僧」の弟子になる(帰依する)という意味があります。

3 納め札や写経は、それぞれのお寺所定の箱に納めます。

お賽銭は投げたりせずに静かに納めましょう。

※ろうそく、線香、納め札、写経、お賽銭はどの順番で納めても大丈夫です。

4 お経を唱えます。

- 参拝前にお堂の前の鐘を打ちます。

- 合掌し、お賽銭やお札を納めます。

- お経を唱えます。般若心経もここで唱えます。般若心経

- 合掌して、心の中で祈願します。

- 祈願後一礼します。

⑤ 太子堂でお参り

本堂と同じ手順でお参りします。

⑥ 納経所へ

すべての参拝が終わったら、納経所でお納経を頂きます。

納経帳の方、白衣の方、掛け軸などご自分の好きなものに

納経(御朱印)してもらいます。

⑦ 山門を出る

山門を出るときに山門に向かって合掌一礼して境内を出ます。

左足からでます。

お寺によって鐘がなかったり、位置関係で、手順が少し異なることがあるかもしれぬぞ。納経所の場所や鐘の有無なども確認しながら、自分のペースで巡拝すれば大丈夫じゃ。

焦らず、比べず、感謝の気持ちで手を合わせる

——それがお遍路の心じゃよ。。

お遍路中に役立つ注意事項

そのほかに気をつけることとしては、巡拝中、橋の上では杖をついてはダメ。橋の下でお大師様が休んでいると言われる為。団体や複数人の場合、読経する際、他の参拝者の迷惑にならないように出来るだけ一か所にまとまったり、お堂の正面を空けて左右どちらかにまとまりましょう。

混み合うシーズンなど小さいお寺では駐車場も狭い場所があります。参拝を終えたら速やかにその場を移動してます。

マナーを守って譲り合って参拝しましょう。

こちらも参考にして下さい→お経の唱え方