歩き遍路は高野山の奥の院までの道のり1400㎞を、

いろんなことを考えながら、歩いてお参りしていきます。

人によってはお遍路するなら

本当は歩いてしてみたいと思うかもしれません。

一番過酷で一番ご利益がありそうで一番の贅沢遍路です。

「結願」した時の達成感も一番大きい事でしょう。

四国遍路の起源が1200年前。

昔は遍路道も整備されていないでしょうから、

命がけだったかもしれません、まさに修行です。

メリット

お遍路道(山道や昔からお遍路さんが 使ってきた道)を通って、雄大な自然や人のぬくもりを感じたり、同じように歩き遍路をされてる方とのやり取りや、四国の人々のお接待などでコミュニケーションをたくさん取れることです。

使ってきた道)を通って、雄大な自然や人のぬくもりを感じたり、同じように歩き遍路をされてる方とのやり取りや、四国の人々のお接待などでコミュニケーションをたくさん取れることです。

車とは違う達成感を得られて野宿や宿で

お接待を受けるなど非日常を体験できます。

デメリット

歩き遍路というからには、四国をほぼ一周

歩くことになります。

普段から鍛えられてる方でも、

足に水ぶくれやマメが出来たり

終盤になると疲れも出てきます。

お寺が山の中にある場所も多いため、

予定通りに歩けなければ夜になってしまい、宿までたどり着けず

そこで野宿なんていう事もあり得るのが歩き遍路です。

きちんと自分の歩行時間を予測して

計画を立てて歩かなければたどり着けません。

歩き遍路は一日25㎞~40㎞歩くので、

早い人で45日、遅い人で60日くらいかかると言われているので

一番お金もかかってきます。

★歩き遍路を始める前に知っておく事★

●歩き遍路の大変さ●

歩き遍路は1日に20㎞~40㎞と人によって違いはありますがかなりの距離を歩きます、常日頃から足腰を鍛えて靴にも馴染んでおかなければ、水ぶくれやマメが出来たり、ふくらはぎが攣ったりと大変になってきます。

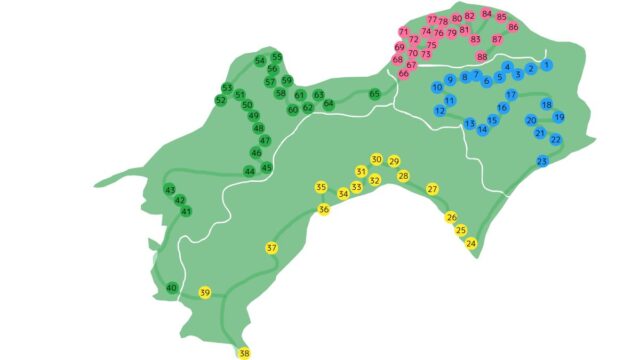

12番の焼山寺は遍路転がしと言って、最初にくる難所。ここを超えられる人は全体の半分くらいです。そこを超えても最後の88番大窪寺まで到達できる方も全体の30%くらいの方です。

現地では、思うように歩けず、早めに切り上げて宿に泊まろうとしても、思うように公共の交通機関や、タクシーもないところがたくさんあります。電波の悪い場所もあります。また、宿泊施設自体がないところもあります。事前に歩き遍路用の地図に目を通し、宿の場所や、タクシーの場所、コンビニ、そしてご自分の歩けるペース+予備の時間をしっかり調べて万が一のアクシデントにも備えて余裕を持たせた計画を立てることが大切です。

試しに、ご自分の行かれる時期の気温を想定して、暑い日、寒い日、晴れの日、雨の日など、10㎏ほどの自分の持ち物を想定した荷物をザックなどに入れ背負い、20㎞~を歩いて練習をし、体を慣らしておくといいです。この時、お寺は山の中にあることが多いので、山道や階段も歩く経験をして、体力、忍耐力、持久力をつけておくと安心です。

■「四国遍路ひとり歩き同行二人」へんろみち保存協会発行

http://www.kushima.com/henro/hozonkai/books.htm

●歩き遍路を始める時期や期間●

やっぱりお勧めは春か秋が最適です。季節的に夏の炎天下を避け、山中では虫や蚊に悩まされることも少なく、寒い時期防寒具等で荷物が増えるのも避けられます。

歩き遍路が大変だと感じたら、一度に巡るのではなく、数回に分けて歩かれたり、無理せず公共交通機関やタクシーを利用される柔軟な心持でいいのではないでしょうか。

●歩き遍路の持ち物●

ご本人の趣味嗜好があるので、それは割愛しますが、総重量を~15㎏くらいまでに収まるように、あるといい物を上げます。

・お金 ・保険証 ・下着3日分 ・靴下3日分 ・靴の換え(履きならした運動靴) ・上着2日分 ・ズボン2日分(速乾性、動きやすいものでデニムはダメ) ・常備薬(湿布、痛み止め、消毒薬、バンドエイト、包帯、かゆみ止め、鎮痛剤、風邪薬や腹痛止めなど)

・洗面用具 ・洗濯用品 ・汗拭きタオル3枚 ・ティッシュ

・時計 ・携帯傘や合羽 ・バッテリー類 ・カメラ ・スマホ類 ・筆記用具 ・水筒 ・ビニール袋 ・安全ピン ・S字フック ・洗濯ばさみ ・日焼け止め ・ロープ(乾かすのに便利) ・日焼け止め

忘れてはいけないものは、

巡拝用品(^^♪

白装束は現地で購入も可能ですが、事前に揃えておくと荷物の量がわかります。・白衣・わげさ・金剛杖・すげ笠・納札、山谷袋(私は自分の使い勝手のいい物を用意しました)・数珠・持鈴・お線香・ろうそく・お賽銭・納経用品(納経帳 白衣に御朱印を受ける際は着るのとは別に白衣を用意します)

●歩き遍路で気をつけること●

歩き遍路は一人、もしくは誰かと行かれるのかもしれませんが、お願いしない限りツアーと違って「先達」さんがいません。

いかれる前に本やネットでいろいろ情報を収集されているとは思いますが、出発までに弘法大師の教えや、お寺のいわれ、作法、般若心経などを勉強されることをお勧めします。

私は最初、般若心経はまず抑揚がわからない、息継ぎの場所がわからない、数珠も意外と持ち方知らずに持っていたなど作法的な事から、弘法大師空海の生い立ちなどを知ると、現地に行った際、お参りの際に見るもの触れるものの見え方が変わり、より充実したお参りになりました。

1回目の巡礼は必死でしたので見えてなかったことが2回目の巡礼で見えることもあります。ドラマの再放送、見れば見るほど背景の小物などにも目が行きますよね、ジブリアニメみたいに♪あれです。

今はお寺の開門が朝8時からになりましたので、それに合わせて活動時間を組みます。たいていのお寺は16時半すぎたらろうそくやお線香を片付けられます。17時には閉門ですので、日が沈み切る前に宿に到着するように計画を練り、一日長くて10時間を目安にし、くたくたになりすぎる前に切り上げ、体を休ませることにも重きを置いて行動します。必ずと言っていいくらい道中1~3回はマメや水ぶくれが出来てしまい痛みで停滞することもあります。夏場に熱中症になって倒れたり、ケガをしないようにどこかで休息日をしっかりとることも大切です。

女性の場合は、昔は遍路小屋というか休憩する場所で野宿も出来ていたようですが、最近は物騒なので、貴重品の管理や車の往来の激しい場所、特にトンネルなどでは反射テープを貼っておくなど、自分の身は自分で守るしかありません。

コンビニもどこであるか調べておかなければ、お手洗いもありません。日差しが気になる季節は日焼け止めや長袖を着て日焼け対策も必要です。

●宿泊の手配●

さて、一番大変なのは宿の手配です。

人によって歩くスピードや体力も違うので一概には言えませんが、順打ちの場合、初日と2日目はまだ体力もありスムーズに歩けると思います。徐々に体に疲れが溜まってきて、思うようにペースが読めなくなる事もあります。

たいていの方は当日のお昼くらいにあとどれくらい歩けるか予想を立てて、16時~17時に到着できそうな宿を探し、予約をします。体がお遍路に慣れてくれば前日に予約を取れるように工程が組めるようになりますよ。必ず宿の予約は営業しているか、一人でも可能か、空いているか、何時までに入ればいいかなど事前に確認します。

宿坊を持っているお寺もあるようです。宿泊者が減る時期には、営業をしていないお寺、個人客は泊めないお寺もありますので事前の確認が必要です。また、朝、夕にお勤めがあるので参加する場合、お布施が必要になります。

万が一、予約した宿に到達できない事が発生した場合、必ず宿に連絡をしましょう。