お遍路に興味あるんだけど、

実際お遍路の意味や目的って知ってる?

やってみたいと思うけど聞かれるとわからないね💦

せっかくだから調べてから行ってみよう!

わんっ♪

お遍路ってどんな意味?

約1200年も昔、弘法大師・空海が修行の地として阿波(徳島県)土佐(高知県)伊予(愛媛県)讃岐(香川県)に今の88箇所の札所を開創しながら、全長1400キロメートルに及ぶ壮大な距離を練り歩いて修行したとされるのが四国遍路。

当初は修行僧がその大師様の歩かれた八十八か所の霊場を巡礼することを遍路といい、大師様に対する信仰の高まりと共に今では、日本だけでなく世界中から多くの方が大師様ゆかりの地として足を運ぶようになりました。

巡礼ファンならお詳しいと思いますが、四国遍路はキリスト教や

イスラム教の聖地巡礼のように最終目的地を目指す「往復型」の巡礼と異なり四国一円に展開する札所を周る「回遊型」の長距離巡礼路です。

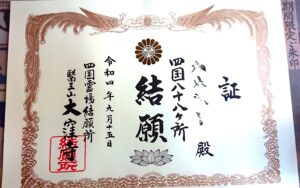

一番霊山寺から、八十八番札所大窪寺まであり全部巡ることを結願

八十八ヶ所の後、最後に高野山まで巡り終えたら満願といいます。

どうして八十八か所なのでしょう。 除夜の鐘は百八回で一人の人間のもつ煩悩が百八個あると言われています。

除夜の鐘は百八回で一人の人間のもつ煩悩が百八個あると言われています。

鐘が一つ鳴るごとに一つ消して来年は幸せな一年を過ごせますようにという願いが込められているといいます。

では、お遍路はなんで八十八?

こちらも人間の煩悩の数と言われています。

こちらも諸説あるようで「米」という漢字に通じるから

五穀豊穣を祈る数と言われたり、男性四十二歳、女性三十三歳、

子供十三歳の厄年の合計から八十八そんな風にも言われてます。

大師様がどういう意味から八十八か所にされたのかは諸説あるので今となってはわかりませんが、

この「八」という数字は何においても末広がりで縁起よく、

テレビや新聞もない時代、昔の方達がこういう言葉や意味を大事にしてこられたのは確かです。

四国遍路は国籍や宗教・宗派を超えて誰もがお遍路さんとなり、

弘法大師とともに「同行二人(どうぎょうににん)」で巡ります。

「救い」「癒し」、また「供養」や「修行」など、

それぞれの想いを込めて一歩ずつ次の札所を目指し、自分と向き合う時間と向き合います。

今は昔と違って難解な書物を読んだり、般若心経を解釈し

一般人が苦行を積むと言う事を求めたりはありません。

それでも、霊場を遍路すると言う事は、一時的にでも聖域を歩くわけです。それなりの作法や決まりごとがあります。祈りを大切にしご本尊様、お大師様にお参りするのです。

心が洗われたり、変革を起こす方もいらっしゃいます。

また、お遍路にはたくさんの方のおかげがあります。

様々なご当地で、食事や宿、お手洗いを借りるでしょう、

汚さないように気をつけたり、車の場合、朝早く民家近くでは

クラクションやエンジン音に気をつけたり、何人かで参るなら

声のボリュームに気をつけたり、自分の出したごみは持ち帰るなど、マナーを守って感謝の気持ちを忘れずに、お遍路さんの自覚をもってお参りしましょう。