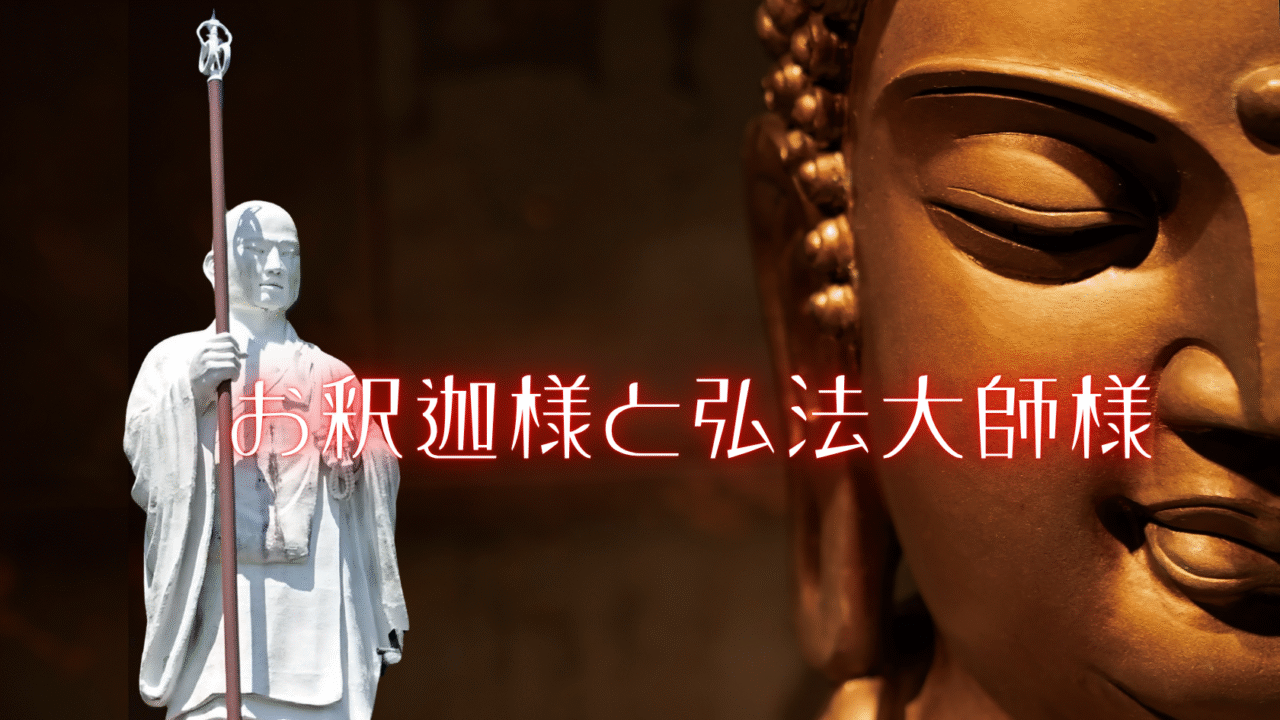

お釈迦様と弘法大師

四国巡礼をするにあたり欠かせない存在の、

お釈迦様と弘法大師だけど、実際はどういう人物なの?

えっ!聞かれると・・・

巡礼にかかわってることはわかるけど

ざっくり仏教つながりって事くらいしか・・

いいんじゃよ! ここでは

お二人の考え方や関係性についてまとめてみたぞ

お二人は時代も、考え方も違うと知ろう

| 比較項目 | お釈迦さま(ブッダ) | 弘法大師(空海) |

|---|---|---|

| ・欲望への考え方 | 欲望を捨てる | 欲望も仏の一部として生かす |

| ・涅槃に入る時期 | 死んだあと(無余涅槃) | 生きながら仏になれる(即身成仏) |

| ・教えのイメージ | 静かで、内面に向かう修行 | 今の世界の中で仏になる道 |

| ・めざすもの | 苦しみから自由になること | 仏と一体になり、この世界に活かすこと |

お釈迦様とは

お釈迦様は仏教の開祖です。紀元前6世紀から5世紀頃に

現在のネパール南部で生まれ、29歳で出家し、35歳で悟りを開いたとされています。その後、教えを説き、80歳で亡くなったと伝えられています。

「お釈迦様」本名ゴータマ・シッダールタといい、シャーキャ族の王子でした。「ブッダ」とは基本的には同じ人物で「ブッダ」はサンスクリット語で「目覚めた者」という意味で、悟りを開いた人のことを指します。

「お釈迦様」とは、その「ブッダ」であるゴータマ・シッダールタを、敬意を込めて呼ぶ際の日本での一般的な呼び名なのです。

「天上天下唯我独尊」(てんじょうてんげ・ゆいがどくそん)

この言葉聞いたことないかい?これはお釈迦様の言葉じゃよ

お釈迦様は、生まれるとすぐ立ち上がって7歩あゆみ、右手で天を、左手で地を指して「天上天下唯我独尊」(この世で最も尊いのは私ひとり)と宣言したとされています。

シッダールタは子供のころから裕福で周りからは幸せな人生を送っているようにみえました。しかし実は大きな悩みを抱え心を痛めていました。

以前から虫が小鳥に食べられ、その小鳥が鷹に食べられるといった弱肉強食の厳しい現実に心を痛めていたのです。

そしてさらに城の外では年老いた人や、病気で苦しむ人、亡くなった人を見て衝撃を受けます。

どんな人も「生・老・病・死」から逃げられないという

世の無常に直面して悩んでいたのです。ある時お城の外で、

質素ながら堂々として気高い修行者に出会いました。

その時の修行者の姿に心を打たれたお釈迦様は、

「生・老・病・死」の苦しみを解決する方法を探すために、

自分も出家する決意を固めます。

そして29歳で城を出て、厳しい修行の日々を始めました。

6年間修業を経て35歳の時、骨が浮き出るほどやせ細る苦行の後に

菩提樹の木の下で深い瞑想に入られます。

さまざまな煩悩が魔物や美女に姿を変えてシッダールタの心を

揺り動かそうとします。

この様子は「悪魔と戦う逸話」として伝えられています。

お釈迦さまの仏像に、右手の人差し指を地面につけているポーズがありますが、これは魔物を退散させた瞬間(降魔成道)の姿を表わしているのです。

そして明けの明星が輝く時、菩提樹の下で悟りを開かれました。

「ブッタ」になられた瞬間です。

ブッタとは悟りを開いた人という意味です。この時の印度菩提樹が

「仏教三大聖樹」の1つとされています。

悟りを開いたお釈迦様は、これまで「生まれたものはやがて

老い病になって死ぬ」という誰もが経験する苦しみについて

悩んできましたが「生・老・病・死」そのものが苦しいわけではなく、自分の心が苦しみを生み出していたのだと気づきます。そして煩悩を捨て、無我の境地(空 くう)に至ることで、苦しみは手放せるのだと悟ります。

しかし、自分が悟ったことを人に話しても理解してもらえないであろうと考えていました。ところが仏教の守護神である梵天様が現れてお釈迦様に説法を行うように伝えます。

そして説得に応じ一緒に修行をしていた仲間を集めて自分が悟った内容について語りました。話を聞いた人たちはお釈迦様の伝えたかったことを理解し、弟子となりました。

この時が、仏教の始まりだったと言えるかもしれません。

仏教は、人生の苦しみ(四苦八苦)や煩悩から解放される(涅槃)ことを実践することで、悟りを開き、仏になることを目指します。

そしてのちにお釈迦様は「世界四大聖人」として崇められています。

弘法大師とは

弘法大師様は空海という名前でも知られる平安時代初期に活躍した

実在した日本の高僧です。

今でいう香川県善通寺市で、讃岐の郡司(古代日本の律令制下で、

各郡を治める地方官)の家系の父のもと三男、佐伯真魚(さえきのまお)として生まれました。佐伯家は信仰心の厚い家柄でした。

この頃にはすでに仏教がありました。

親の勧めで都に来て役人になるために大学に入学した真魚でしたが、幼いころから親しんだ仏教が捨てきれず親の反対を押し切り、修行の道へと進みます。修行に没頭する真魚は、四国や吉野の自然の中を渡り歩き修行を積み、修行期間の間に各地のお寺を訪ねて経典を読み漁っていたとされています。

そして四国を修行中、真魚は修行期間のあいだに

修行僧から「虚空蔵求聞持法」を教わり、室戸岬や四国の山中で

実践したところ神秘体験をしたと記されています。

「虚空蔵求聞持法」は虚空蔵菩薩の真言を唱える秘法で

大安寺や元興寺など奈良の僧の間で流行っていました。

真魚は阿波の大瀧ゲ獄(徳島県太竜寺山)や佐の室戸岬の洞窟などで求聞持法を行いました。

空海は著書で、求聞持法を実行すると真言を唱える声が谷中に響き、光り輝く星が近づいてくるのを見たと書いています。

飢餓状態で精神集中し修行を行ったのでそんな神秘体験をしたと考えられますが、この体験が真魚が密教にはまる大きなきっかけになったのかもしれません。

そして、室戸岬の洞窟に籠って修行した際、真魚が目にした「空」と「海」の景色に、空海と名乗るようになり、ここに「空海」が誕生します。

この洞窟で「三教指帰」の元になる「聾瞽指帰」を記します。

この頃は20代で親の反対を押し切り大学を辞めた真魚が

仏教の道に入るという熱意を語った宣言書でもあります。

その後50歳頃に「聾瞽指帰」を振り返り、律令国家の役人に必要な

儒教を否定したような、ある意味体制批判的な部分を改めて

「三教指帰」を書き上げ朝廷に献上しています。

「三教指帰」は仏教、儒教、道教の違いを知る参考書として

読まれています。その後密教の経典の一つ、大日経に出会い

もっと学ぶために遣唐使として中国に渡り密教を学ぶのです。

インドで誕生した密教を日本に広めたのは、最澄と空海なのです。

最澄は天台宗の開祖となり、空海はお遍路に深くかかわる

「真言宗」を開きました。

新たな日本文化を形成した偉人であり、四国の八十八か所の

お遍路の開祖となるなど、日本中にさまざまな伝説を残しています。

そして空海は亡くなった後、諡号(しごう)として弘法大師の名前が与えられました。これは、空海が真言宗を開き

その功績が大きかったため、醍醐天皇によって贈られたのです。

両者は異なる時代、異なる場所で活躍した人物であり、

混同しないように区別する必要があります。

ではお二人の考え方の違いを見てみよう

お釈迦様…欲望を手放して、心の自由を目指す

人は欲望(欲しい・なりたい・もっと〇〇したい)にしばられて苦しんでいる

だから欲望を手放せば心が自由になり、苦しみから解放される。

この「苦しみのない心の状態」を涅槃(ねはん) といいます。

でも実際は、欲望を完全に消すのはとてもむずかしく、

多くの人は生きている間にそれを達成できません。

そのため生きている間に涅槃に入ることは有余涅槃(ゆうよねはん)と言いめったに起きることなく、多くの人は、死んだあとに煩悩が消えて涅槃に入る無余涅槃(むよねはん)とされてきました。

つまり、「死ねば誰でも仏になれる」という考え方が生まれたのです。

弘法大師…この身体のまま仏になれる

弘法大師は、お釈迦様の教えを大切にしながらも、

新しい視点を加えました。

人間は、もともと仏の心を持っている。

欲望を無理に消さなくても、正しい修行をすれば、

今の身体のままで仏になれる。

この考えを「即身成仏(そくしんじょうぶつ)」といいます。つまり

・欲望=悪ではない

・この世の中でこそ悟りを目指すべき、という考え。

弘法大師は仏教でお釈迦様のお考えを元にさらに、生きている者に

とても前向きな教えを説いたのです。